O interior da Sé mantém um longínquo carácter medieval, mercê do restauro que a DGEMN efectuou entre as décadas de 30 e 50 do século XX, que amputou grande parte da grandiosidade barroca com que os bispos dos séculos XVII e XVIII dotaram as naves, transepto e cabeceira.

A capela-mor foi igualmente despojada do seu retábulo barroco, conservando ainda a abóbada de combados da autoria de João de Castilho, e encomendada pelo bispo D. Diogo de Sousa em 1509. Já as capelas do transepto mantêm a fisionomia da campanha de inícios do século XVIII, por Manuel Fernandes da Silva, salientando-se o programa azulejar que António de Oliveira Bernardes executou para a Capela de São Pedro de Rates em 1715.

A Sacristia é um pouco anterior, e serviu de inspiração ao trabalho das primeiras décadas do século XVIII. Projectada em 1698 por João Antunes, é uma obra de ruptura e de absoluta novidade para a região de Braga nesta altura, e na sua construção trabalhou Manuel Fernandes da Silva, posteriormente responsável pela remodelação das capelas do transepto.

No piso térreo da torre do lado Sul conserva-se o túmulo do Infante D. Afonso, do século XV e protegido por baldaquino. Ainda digno de nota no interior da igreja é o cadeiral, obra do arquitecto entalhador portuense Miguel Francisco da Silva e executada em 1737, bem como os dois órgãos da década de 30 do século XVIII, elaborados por Marceliano de Araújo com base em modelos de talha dourada joanina.

As dependências exteriores à Sé, mas que mantêm uma relação indissociável com o monumento, foram executadas ao longo de séculos e revelam também muito da própria história do espaço catedralício bracarense. A Capela da Glória é a mais antiga e data do século XIV. Foi mandada construir pelo arcebispo D. Gonçalo Pereira, que aí se fez sepultar, ao centro da capela, num túmulo gótico da máxima importância para a história da tumulária medieval portuguesa, pelas analogias que apresenta em relação ao túmulo da Rainha Santa, em Coimbra, e pela particularidade de ter contado com a acção de dois escultores fundamentais deste período: Mestre Pero e Telo Garcia. Do século XVI data a Capela de Nossa Senhora da Piedade, fundação de D. Diogo de Sousa, em 1513, e onde o prelado escolheu sepultar-se. Já no século XIX construiu-se o actual claustro, que substituiu outro anterior, gótico, e que já no século XVIII ameaçava ruína.

Entre 1996 e 1998, o IPPAR assegurou a conservação integral das coberturas e telhados do conjunto, assim como a revisão e instalação de drenagens interiores. Actualmente desenvolve-se um projecto global de conservação, restauro e valorização, que pressupõe a finalização de intervenções realizadas e o lançamento de novas iniciativas, tendo em vista a reabilitação total do imóvel, a musealização de algumas partes incluindo o restauro dos patrimónios móvel e integrado.

(in:

http://www.ippar.pt/monumentos/se_braga.html)

Cronologia:

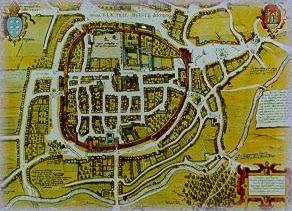

Séc. XI - Construção de uma igreja episcopal sob a iniciativa do bispo D. Pedro (1070 - 1091), sobre os restos de um grande edifício romano e outro da Alta Idade Média;

1089 - Sagração da mesma;

1096 / 1108 - construção da capela de S. Geraldo;

1118 / 1137 - início da reconstrução da Sé sob a iniciativa do arcebispo D. Paio Mendes;

1135 - Derrocada das torres por acção de terramoto;

1210 - D. Sancho I legou à Sé 2 mil morabitinos;

1212 / 1228 - Reparações na sacristia e claustro e reconstrução da capela de S. Geraldo;

1326 / 1348 - D. Gonçalo Pereira manda construir a capela tumular, conhecida como capela da Glória, junto à de S. Geraldo, bem como pintar o coro;

1374 - D. Lourenço Vicente manda construir, junto da parede N. da Sé, no local onde estavam sepultados os condes D. Henrique e D. Teresa, uma capela, a capela dos reis;

Séc. XV - Data do túmulo do infante D. Afonso, filho de D. João

I;

1416 / 1467 - D. Fernando da Guerra dotou e restaurou a Biblioteca, bem como a capela de S. Geraldo;

1486 / 1501 - Construção da

galilé;

Séc.

XVI - O arcebispo D. Diogo de Sousa procede a melhoramentos no portal axial, retirando-lhe 2 arcadas e o

mainel;

1505 / 1532 - Reconstrução da capela-mor, sob desenho de João de Castilho; construção de retábulo em pedra de ançã; restauro das torres; reconstrução do claustro; restauro da capela de S. Geraldo;

1513 - Construção da capela de Jesus da Misericórdia (Nª Sª da Piedade);

Séc.

XVII, finais - Construção da sacristia grande;

1704 / 1728 - Reforma ordenada por D. Rodrigo de Moura Teles: remodelação das capelas laterais; remodelação da capela de S. Geraldo; aplicação de talha dourada; execução de janelas para maior entrada de luz; execução de um zimbório no cruzeiro e uma cúpula junto ao coro-alto; reforma das duas torres da fachada;

1721 - Transferência das grades da capela-mor para a

galilé;

1737 - Data do

cadeiral;

1737 / 1738 - Construção dos orgãos por Fr. Simon Fontanes com a colaboração de Marceliano de Araújo;

1755 - Terramoto provoca fendas nas torres;

1758 / 1789 - obras no claustro; destruição do retábulo da capela-mor;

1930 - Criação do Museu de Arte Sacra.

Tipologia:

Arquitectura religiosa românica, manuelina e barroca. Sé românica de planta em cruz latina, 3 naves cobertas em madeira e cabeceira de 5 capelas com abóbada artesoada manuelina e frontispício flanqueado por torres e com galilé de estilo barroco, como são também outras construções anexas. O portal axial, que conjuga arcadas românicas com outras góticas, constitui na parte românica um mostruário de rica temática do que se designou por escola decorativa românica bracarense. O portal S. é outro mostruário temático do românico rural da região.

Características Particulares:

A Sé preconiza uma série de esquemas construtivos e decorativos que se repetem na região pelo facto de ser sede Episcopal de extensa diocese. Os capitéis do portal axial têm grande originalidade, quer na modelação do cesto, quer na organização decorativa. Os do portal S. representam uma oficina de gosto mais refinado e ecléctico.

Nota-se relativa pobreza de ornamentação na cachorrada que percorre a Sé. A abóbada de combados da capela-mor é considerada a primeira do género

construída em Portugal. Frontal do altar-mor em gótico final, organizando as figuras em edículas e onde é notório a horror ao vazio. Pinturas mudéjares na Capela da Glória. Cadeiral maneirista de excelente qualidade. Os órgãos são considerados os mais

espectaculares do estilo joanino.

(Condensado da Informação da DGMN;

in: http://7mares.terravista.pt/hcesarop/SeBraga.htm)

Back

to top

------//------

Os

lusíadas...

Os

lusíadas...

Porque

nos chamam LUSITANOS? LUSOS? LUSÍADAS?

"Esclarecer

a origem dos lusitanos, que viviam há 2.300 anos na Hispânia ou Península

Ibérica, parece não ser tarefa fácil.

A.H.

de Oliveira Marques diz na sua História de Portugal, que quando os

romanos conquistaram e civilizaram a Península Ibérica para sempre ( século

II AC até século I) encontraram vários povos indígenas, entre os

quais os Lusitani e os Celti que não tinham grande diferença entre si

e que os primeiros eram com toda a probalidade povos indígenas

celticizados.

A

Enciclopédia Britânica, diz que os lusitanos eram um povo ibérico e

que no território que hoje é Portugal, resistiram à penetração

romana até século II DC. mas que não se tem a certeza se os Lusitanos

eram povos iberos celticizados, ou estavam relacionados com os Celtas

Lusões do Nordeste da Península Ibérica.

O

Dicionário de História de Portugal, de Joel Serrão, dedica várias páginas

ao assunto e esclarece um pouco melhor. Aparentemente foi Estrabão, geógrafo

e historiador grego dos começos da nossa era, quem primeiramente se

referiu aos lusitanos como « a maior das tribos ibéricas, com a qual

muitos anos lutaram os Romanos». Plínio e Ptolomeu, assim como outros

escritores antigos também se referiram aos "celtici".

Num

recente estudo sobre a etnologia dos lusitanos, o Dr. Scarlat Lambrino,

partilhando a apinião de Schulten, procurou demonstrar com argumentos

bastante convicentes, que tanto os Lusitanos como os Lusones eram povos

de origem céltica, talvez procedentes dos Alpes Suiços, entrados na

Península quando das migrações célticas, tendo.-se os Lusones fixado

na região das nascentes do Tejo e os Lusitanos continuando a marcha,

seguindo o vale desse rio até ao AtLantico, possìvelmente em busca de

melhores terras.

Parece

também que a palavra Lusos foi uma criação literária empregada pelos

humanistas dos séculos XVI e XVII, baseados num passo mitológico de

Marco Varrão ( Plinio, III, 8) que filia o topónimo Lusitânia em

Lusus ou Lysa, filhos de Baco.

Inspirado

nesta fantasiosa lenda, deu Camões à epopeia nacional o título de Lusíadas

( A Britânica diz que Camões chamou Lusíadas ao seu poema épico,

derivado de Lusitânia - Província Romana ), com o significado de

filhos ou descendentes daquele Luso da mitologia.

Alexandre

Herculano, por outro lado, colocou-se porém num ponto de vista

exageradamente oposto e recusou-se a aceitar qualquer relação étnica

entre os antigos lusitanos e os Portugueses actuais.

Mais

detalhes sobre os Lusitanos ( Ver Dicionário de História de Portugal -

de Joel Serrão )."

in:

http://www.geocities.com/atoleiros/Portugal1.htm

Back

to top

------//------

Viriato

Viriato

é citado por Diodoro ( XXXIII ) que diz que Viriato "nascera na

Lusitânia, cerca do Oceano", talvez na região de Estremadura,

entre o Tejo e o Douro, e, como pastor que era, filho da montanha,

possivelmente oriundo da Serra da Estrela ( Mons Herminius ). Dizem os

seus antigos biógrafos, como Orósio, Diodoro, Lívio e outros, que

Viriato, na sua mocidade, apascentara rebanhos e fora caçador, em

seguida fizera-se bandoleiro; depois, mais audaz que outros, foi capitão

de ladrões de estrada, cujo bando praticava, simultânemante com outros

bandos semelhantes, frequentes assaltos, saqueando os povoados das regiões

mais ricas das planícies do Sul; e finalmente, como chefe do exército

lusitano, fora o terror dos Romanos.

Lucílio

chamou-lhe o "Aníbal bárbaro", igualando o seu génio

militar ao do grande general cartaginês. A sua estratégia foi a luta

de guerrilhas muito popular com os guerreiros hispanos, mas usada por

Viriato não já só para a defensiva, como também para o ataque.

O

Aparecimento de Viriato

Viriato

aparece na História, quando em 147 AC se opôe a rendição dos

lusitanos a Caio Vetílio, que os tinha cercado no vale de Betis , na

Turdetânia. Viriato lembra aos seus companheiro a traição anterior de

Galba, em que mais de 30.000 lusitanos foram assassinados, homens

, mulheres e crianças e outros foram vendidos como escravos nas Gálias.

Demonstrou-lhes

que os romanos eram inimigos falsos, sem palavra e que já os haviam

atraiçoado miseravelmente, conseguindo assim convencê-los,

e é eleito chefe.

Derrota

os romanos no desfiladeiro de Ronda, que separa a planície do

Guadalquivir da costa marítima da Andaluzia, fazendo nas fileiras

inimigas uma espantosa chacina, tendo sido morto o próprio Vetílio.

Seguidamente

os lusitanos destroçam as tropas de Cayo Pláucio, tomando Segóbriga e

as de Cláudio Unimano, que em 146 AC era o governador da Hispânia

Citerior. Em 145 AC os lusitanos voltam a derrotar as tropas romanas de

Caio Nígidio.

Em

145 AC Quinto Fábio Máximo, irmão de Cipião "O Africano"

é nomeado consul na Hispania Citerior e é encarregado da campanha

contra Viriato ao comando de duas legiôes. Ao princípio tem algum êxito

mas Viriato recupera e em 143-142 AC volta a derrotar os romanos em

Baecula e obriga-os a refugiar-se em Córdova.

Simultâneamente,

seguindo o exemplo do chefe lusitano, as tribos celtibéricas

revoltavam-se contra as prepotências romanas, acendendo uma luta que só

terminaria em 133 AC com a queda de Numância.

Em

140 AC Viriato derrota o novo consul Fábio Máximo Servilliano, matando

mais de 3.000 romanos, encurralando o inimigo e podendo destroçá-lo,

mas deixou Servilliano libertar-se da posição desastrosa em que se

encontava, em troca de promessas e garantias de os Lusitanos conservarem

o território que haviam conquistado. Em Roma esse tratado de paz foi

depois considerado humilhante e vexatório e o Senado romano volta atrás,

e declara-lhe guerra.

Viriato

tinha agora um exército desfalcado e fatigado das lutas. Apagava-se a

sua estrela. O novo governador Quinto Servílio Cipião reforçado com

tropas de Popílio Lenas, dispunha de forças muito superiores. Viriato

foi compelido a pedir a paz, tendo que entregar aos romanos os

principais revoltosos. Enviou a Servílio três emissários, Audax,

Ditalkon e Minuros, que Viriato considerava dos seus melhores amigos.

Estes

foram subornados por Servílio que lhes prometeu honras e dinheiro em

troca do assassinato do seu chefe. Estes assim procederam, e o glorioso

caudilho foi por eles morto quando se encontrava a dormir na sua tenda.

Morte

de Viriato em 140 AC assassinado por Audax, Ditalkon e Minuros

Camões

imortaliza Viriato nos Lusíadas, Canto VIII estrofe VI:

Camões

imortaliza Viriato nos Lusíadas, Canto VIII estrofe VI:

Assi

o gentio diz. Responde o Gama:

Este

que vês, pastor já foi de gado;

Viriato

sabemos que se chama,

Destro

na lança mais que no cajado;

Injuriada

tem de Roma a fama,

Vencedor

invencíbil, afamado.

Não

têm com ele, não, nem ter puderam,

O

primor que com Pirro já tiveram;

Os

Portugueses de hoje consideram este seu remoto antepassado lusitano uma

das mais belas e sugestivas figuras simbólicas do espírito de independência,

de estoica heroicidade e de sacrifício total pelas liberdades pátrias.

Em 1940 foi erigida em Viseu uma estátua à memória de Viriato. A Espanha considera também Viriato ( e está

no certo, pois Viriato é um herói hispano muito anterior à formação

das nacionalidades ibéricas ) como seu antepassado,e já tinha

anteriormente feito o mesmo, erguendo-lhe uma estátua em Zamora, que

contem na sua base a sugestiva legenda:

TERROR

ROMANORUM.

(Condensado

de Dicionário de História de Portugal de Joel Serrão)

in:

http://www.geocities.com/atoleiros/Portugal1.htm

Back

to top

------//------

República

Portuguesa

Localizada

no Sudoeste europeu, confinada entre a Espanha e o Oceano Atlântico, a

República Portuguesa tem cerca de 90 000 Km2 na sua parte continental e inclui

ainda os arquipélagos dos Açores e da Madeira, tendo uma população total

estabilizada em torno dos 10 milhões de habitantes. Mais 4 milhões estão

emigrados por todos os continentes (França, Brasil, África do Sul, Estados

Unidos da América, Canadá, Venezuela, Alemanha, Suíça e Luxemburgo têm sido

destinos preferenciais). A população é essencialmente do tipo mediterrânico

mas com muitas cambiantes, fruto das miscigenações com os mais variados povos

que por aqui passaram. O território é habitado desde tempos remotos e há

vestígios de ter havido ligações com Fenícios e Gregos no séc. VI a.C..

Facto certo é a presença dos Cartagineses na Península Ibérica (Portugal e

Espanha) e o controlo da mesma pelos Romanos depois da vitória sobre aqueles em

218 a.C.. Apesar da forte resistência dos Lusos (habitantes da Lusitânia), o

assassinato do seu principal chefe (Viriato) acaba por abrir caminho à

criação da Província Romana da Lusitânia no séc. II a.C.. A influência

romana é fortíssima a todos os níveis e pode ser observada, ainda hoje, na

língua portuguesa (uma língua de origem latina) ou na religião católica, que

a maior parte da população professa. Houve, então, sucessivas invasões:

Suevos, Alanos e Visigodos e, em 711 d.C., os Árabes (que marcarão

culturalmente toda a Península Ibérica e aqui permanecerão vários séculos).

A reconquista dos territórios começou pelo Norte da Península, nas Astúrias.

Com a ajuda de nobres franceses, a reconquista progride e Afonso VI de Leão e

Castela doa a um deles, seu genro (Henrique de Borgonha), o território que é

hoje o Norte de Portugal, o então designado Condado Portucalense. O filho de D.

Henrique, D. Afonso Henriques, acabará por ser o primeiro Rei de Portugal ao

rebelar-se contra D. Teresa, sua mãe (1128), e ao forçar o reconhecimento da

independência em 1143. A reconquista portuguesa terminará em 1249, com a

conquista do Algarve por D. Afonso III, o mesmo Rei que elevará Lisboa a

Capital. Em 1290 D. Diniz cria a Universidade de Lisboa, depois mudada para

Coimbra em 1308. O séc. XIV é marcado pela peste, pela guerra civil e pela

guerra contra Castela (1383-85): ao vencer a Batalha de Aljubarrota, o Mestre de

Avis funda a Dinastia de Avis, com o título de D. João I. Também será no seu

reinado, através do trabalho do seu filho Infante D. Henrique, O Navegador, que

Portugal iniciará a sua fase que muitos vêem como a mais brilhante: os

Descobrimentos. Para além da descoberta dos arquipélagos dos Açores, Madeira

e Cabo Verde, o séc. XV traz consigo as explorações e conquistas na costa

africana (processo iniciado em 1415 com a tomada de Ceuta) e o estabelecimento

de feitorias – pontos de apoio que se revelaram extremamente importantes para

Bartolomeu Dias conseguir dobrar o Cabo das Tormentas, tornando-o no Cabo da Boa

Esperança (1488) e abrindo caminho para a chegada de Vasco da Gama à Índia

(1498). A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral (1500) e a

constituição do Império Português das Índias torna Portugal numa das

maiores e mais ricas potências coloniais do mundo, com um comércio florescente

de especiarias e outros bens de luxo. No entanto, a expulsão dos judeus pelo

Rei D. Manuel, o estabelecimento da Inquisição e a morte do Rei D. Sebastião

em Alcácer Quibir (1578) marcam o declínio financeiro, cultural e político do

país, permitindo a subida ao trono de D. Filipe II de Espanha (1580) e a

unificação dos dois países. Portugal perde as suas colónias e Ingleses e

Holandeses delas se apoderam, sobretudo depois da derrota da Armada Invencível

(1588). Só em 1640 Portugal retoma a sua independência, com D. João IV (o

primeiro Rei da Dinastia de Bragança). A dificuldade na recuperação das

possessões na Índia e em África e o renovar da velha aliança com os Ingleses

(iniciada com o Tratado de Windsor, em1386, o mais antigo entre 10 duas

nações), dá origem à exploração do Brasil, com a expulsão dos Holandeses.

A descoberta do ouro e os tratados comerciais Luso-Britânicos levam à

intensificação daquela. Só com o despotismo iluminado do Marquês de Pombal

(1750-1777), e após o terramoto que destruiu grande parte do país (1755), se

dá uma aposta nas indústrias e na educação e um combate aos poderes de

nobres e do clero. O século XIX assiste a grandes acontecimentos: as invasões

francesas (1807-11) só podem ser contidas graças ao apoio militar dos

Ingleses, com um preço económico muito elevado (uma das razões a impedir que

Portugal acompanhasse o ritmo da Revolução Industrial e se atrasasse ainda

mais); a Revolução Liberal (1820) e a Guerra Civil (1832-34), que encerrará a

Monarquia Absolutista; a Independência do Brasil e a perda de uma fonte de

receitas vital (1822); a tentativa de modernização, liderada por Fontes

Pereira de Melo, que não evitou um agravar do grande atraso económico perto do

final do século; a primeira tentativa de implantação da República (1891). Em

5 de Outubro de 1910 dá-se a instauração da República e o país inicia um

período de grande instabilidade política, apesar da chegada da democracia e a

entrada em vigor de uma constituição liberal, a separação dos poderes do

Estado e da Igreja, o estabelecimento do direito à greve e a aposta na

educação (Universidades do Porto e Lisboa, 1911). Durante a I Grande Guerra,

honrando a Aliança Luso-Britânica, soldados portugueses combatem em França e

em África, ao lado das tropas Aliadas, mas Portugal não tira vantagens

económicas nem políticas desse facto. Um golpe militar em 1926 põe fim ao

conturbado período da I República, instaurando um regime que, a partir da

Constituição de 1933, passa a designar-se por "Estado Novo",

corporativista e nacionalista ("Deus, Pátria e Família"), liderado

por António de Oliveira Salazar. Este regime (também conhecido como

"Salazarismo") apoiará Franco durante a Guerra Civil Espanhola e

será neutral durante a Segunda Guerra Mundial, só permitindo o uso das bases

aéreas dos Açores aos Aliados no final da Guerra, quando as tropas do Eixo

estavam a enfraquecer. Este período teve o isolamento internacional como uma

das linhas fortes ("Orgulhosamente Sós") e nem o estatuto de fundador

da EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre, 1959) vem esconder esse facto

– agravado com a condenação, pelas Nações Unidas, do colonialismo em

África, nos territórios da Índia e, em particular, das guerras coloniais

(1961-1974). Outra das suas vertentes foi um certo obscurantismo, que explicam

os cerca de 30% de analfabetismo do início dos anos 70 e o grande atraso

económico estrutural que separa Portugal do resto da Europa Ocidental. Estas

orientações, entre outros motivos, acabam por depauperar a economia, no final

dos anos sessenta, iniciando-se um período de forte emigração, sobretudo para

a Europa (mais de um milhão de pessoas em menos de uma década, quase todas em

idade jovem). Isto levou a que nem a abertura política que se seguiu à saída

de Salazar em 1968, com a "Primavera Marcelista", evitasse a

"Revolução dos Cravos", em 25 de Abril de 1974. Depois de um

período muito conturbado (que incluiu a nacionalização de quase toda a

economia e a independência das colónias), foi aprovada uma constituição

democrática e muito progressista: foi instaurado um regime

semi-presidencialista, com forte poder da Assembleia da República, que passou a

ser eleita por sufrágio universal e directo (isto é, por todos os cidadãos

maiores de 18 anos). As primeiras eleições legislativas realizam-se em 1976 e

Mário Soares torna-se Primeiro Ministro. Portugal, depois de ter estado muito

próximo da bancarrota (1978 e 1982), acaba por entrar para a Comunidade

Europeia em 1986 e iniciar uma época de grande crescimento económico e de

construção de infraestruturas. Em 1989 dá-se a quarta Revisão da

Constituição de 1976 pela Assembleia da República e inicia-se um processo

intenso de privatizações que mudam a face da economia portuguesa e permitem ao

Estado diminuir a dívida pública e controlar a inflação (2,8% em 1998) sem

aumentar gravemente o desemprego (5% em 1998). No entanto, os sectores

tradicionais continuam a ter um forte peso na economia (têxtil, calçado,

cortiça, metalomecânica, etc.), destacando-se também o turismo.

(in:

www.up.pt/conhecaup/reit/dsti/GuiaEE-pt-Internet.pdf)

Back

to top

------//------

Nove séculos, dez bandeiras

(Texto de Isabel Oliveira, com Manuel Rufino Teixeira,

Expresso, Lisboa, 08 de Junho de 2002)

Portugal já foi representado por dez bandeiras, nove referentes à monarquia e uma imposta pelos republicanos, cada uma delas espelhando os valores mais sagrados para o poder vigente.

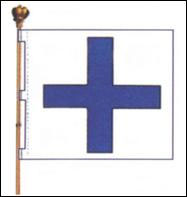

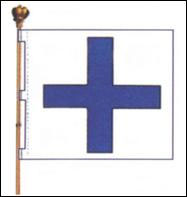

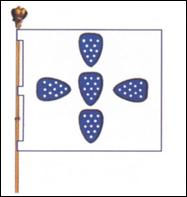

1143-1185: D. Afonso I a D. Sancho I

O nosso primeiro estandarte, dos tempos da fundação da nacionalidade, tinha a Cruz de Cristo sobre um fundo branco. Não admira: «De prata, uma cruz, de azul» era esta a descrição heráldica do escudo de D. Afonso Henriques, herdada, segundo se diz, de seu pai, Henrique de Borgonha. Esta bandeira simbolizou Portugal desde a sua independência - em 1143 - até 1185, se bem que durante este período se tenha registado uma evolução natural da representação pátria: de acordo com Trindade Coelho, esta advém da alteração introduzida por D. Afonso Henriques no seu escudo quando foi aclamado Rei: a entrada de um elemento novo na composição do brasão, os besantes ou dinheiros, cujo significado heráldico é o de resgate ou o direito de cunhar moeda.

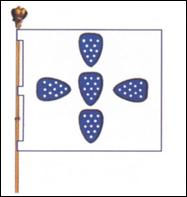

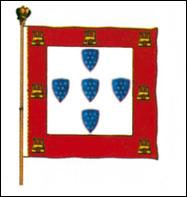

1185-1248: Sancho I a D. Afonso III

Sucede-lhe no trono o seu filho D. Sancho I, que promove as «quinas» - escudetes em azul carregados de besantes a branco - que se dizem representar as cinco chagas de Cristo crucificado, enquanto que os 25 besantes, acrescidos dos cinco do escudete final, representariam as 30 moedas da traição de Judas.

Saliente-se, no entanto, que os besantes não eram inicialmente cinco em cada escudo, aparecendo mais frequentemente 11. Para muitos historiadores, este brasão nunca chegou a tomar a forma de bandeira. A segunda insígnia perdurou até 1248, sendo adoptada por D. Afonso II (Rei entre 1211 e 1223) e D. Sancho II (1223-1248). Estava-se perante um compromisso entre a força das armas (escudos ou escudetes) e a simbologia da cruz.

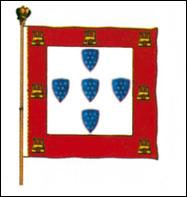

1248-1385: D. Afonso III a D. João I

Não sendo o primogénito de seu pai, D. Afonso III (1248-1279), «o Bolonhês» - cognome atribuído por ter casado com D. Matilde, condessa de Bolonha - não deveria usar as armas paternas sem «diferença», de acordo com as práticas da heráldica da época. A sua união posterior com D. Beatriz de Castela ditaria a introdução de uma borda vermelha castelada a ouro.

O facto de ter sido Afonso III quem conquistou definitiva e completamente o

algarve levou à convicção de que os castelos representavam o território. Trata-se, no entanto, de uma ideia errada, já que nesta altura o número de castelos ainda era variável, tal como o número de besantes nos

escudetes.

O estandarte vermelho e branco permaneceu intocável com D. Dinis (1261-1325), D. Afonso IV (1325-1357), D. Pedro I (1357-1367) e D. Fernando (1367-1383).

1385-1481: D. João I a D. João II

A Dinastia de Avis, iniciada com D. João I em 1385, traz consigo uma modificação de fundo na bandeira, ao incluir na bordadura vermelha as quatro pontas da cruz florida desta Ordem. Na realidade, estas eram já as suas armas como mestre de Avis. O número de besantes é reduzido, embora ainda não esteja fixado nos actuais cinco.

D. Duarte (1433-1438) mantém a simbologia e o mesmo acontece com D. Afonso V (1438-1481).

1481-1495: D. João II

No reinado de D. João II, entre 1481 e 1495, dá-se uma espécie de regresso à última bandeira da dinastia afonsina, embora só com sete castelos. Os escudetes azuis continuam a formar uma cruz, mas são endireitados, ficando todos a apontar para baixo, e a cruz de Avis é retirada. Nesta que é a última bandeira armorial usada como pavilhão «nacional», os castelos aparecem frequentemente em número de sete.

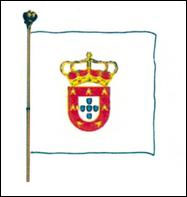

1495-1557:

D. Manuel I a D. João III

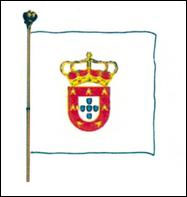

Caberia a D. Manuel I (1495-1521) uma transformação significativa ao símbolo nacional: numa altura em que se começam a usar as bandeiras rectangulares com um brasão no centro em vez das bandeiras armoriais quadradas, o fundo mantém-se branco, mas existe apenas um escudo peninsular (no interior os cinco escudetes azuis, na forma original, debruados a vermelho com os sete castelos a ouro) encimado por uma coroa real, aberta.

Não é por acaso que a coroa aparece pela primeira vez com D. Manuel I, na altura em que Portugal conhece o apogeu da expansão marítima: à expansão africana juntar-se-ia a chegada de Vasco da Gama à Índia e a descoberta, por Pedro Álvares Cabral, do Brasil. Ao intitular-se Rei de Portugal e dos Algarves «de aquém e de além mar, senhor da navegação e da conquista da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia», ficou a ser o símbolo de ouro da História de Portugal. D. João III (1521-1557) segue-lhe as pisadas.

1557-1816: D. Sebastião a D. João VI

Em 1557, no reinado de D. Sebastião, impõem-se duas alterações: a coroa passou a ser fechada, a exemplo de outros monarcas europeus, e o número de besantes em cada escudete é fixado em cinco, como foi fixado o número de castelos na bordadura (sete).

É esta a bandeira que prevalece com o cardeal D. Henrique (1578-1580), com D. António, prior do Crato (Junho-Agosto de 1580 no Continente, 1580-1583 em algumas ilhas dos Açores, nomeadamente a Terceira), com a dinastia filipina e boa parte da dinastia de Bragança. D. João IV (1640-1656) limitou-se a mudar o formato do escudo (ponta redonda), cabendo a D. Pedro II (1683- 1706) a adaptação do brasão às mais recentes modas, passando a coroa a ter cinco hastes em vez de apenas três.

Com D. João V, a coroa «virou» forrada de um barrete vermelho e o escudo terminava em bico contracurvado, no formato dito francês.

1816-1826: D. João VI a D. Pedro IV

Só no reinado de D. João VI (1816-1826), quando as invasões napoleónicas forçam a Corte a fugir para o Brasil, se inaugura uma nova bandeira: a chamada brasileira.

A esfera armilar, um antigo emblema pessoal de D. Manuel e já usado na bandeira das naus da carreira do Brasil, foi apropriadamente acrescentada por este à bandeira real, para simbolizar o Reino de Portugal e Brasil, sendo a coroa colocada em cima da esfera. O escudo volta a ter a ponta redonda, no formato português.

1826-1910: D. Pedro IV a D. Manuel II

A última bandeira da monarquia, que é talvez a mais conhecida entre nós, surge em 1828, durante a regência de D. Pedro IV, que herdou a coroa portuguesa por morte do irmão primogénito e foi Rei durante alguns meses do ano de 1834. Metade azul (lado esquerdo), metade branca, o escudo está colocado rigorosamente no meio, já liberto da esfera armilar, mas idêntico ao anterior. É também designada como a bandeira constitucional e representaria o nosso país até 1910, quando foi proclamada a República.

Ainda hoje, nas manifestações de monárquicos, surgem misturadas as bandeiras tradicionais (brancas) e as do Liberalismo (azuis e brancas) em pacífico convívio.

Com a implantação da República, as cores de uma nova bandeira são aprovadas pelo Governo em 29 de Novembro de 1910 e ratificadas na Assembleia, em 19 de Julho de 1911: verde e vermelho, ocupando a área verde os 2/5 da área total da bandeira e a vermelha os 3/5 restantes. Ao centro, o brasão da República, constituído por um escudo (de novo em formato português) sobreposto a uma esfera armilar, cujo diâmetro é igual a metade da altura da bandeira. As cores representam um corte radical em relação às bandeiras da monarquia, mas note-se que o brasão se manteve praticamente sem alterações desde 1481.

Descrição Heráldica

Simbologia

Cor Verde - Representa a esperança em melhores dias de prosperidade e bem-estar e também os campos verdejantes.

Cor Vermelha - Representa o valor e o sangue derramado nas conquistas, nas descobertas, na defesa e no engrandecimento da Pátria.

Esfera Armilar - Situa-se no centro da divisão das duas faixas, simbolizando as viagens dos navegadores portugueses pelo Mundo, nos séculos XV e XVI.

Armas de Portugal - Assentam sobre a esfera armilar, sendo compostas por um escudo maior com outro mais pequeno brocante, simbolizando o escudo, a arma de defesa utilizada pelos nossos antepassados nos combates.

Escudo Maior - É vermelho e à sua volta estão representados sete castelos que representam as cidades fortificadas que D. Afonso III tomou aos mouros.

Escudo Pequeno - É branco e encerra cinco escudetes azuis pequenos, fazendo alusão às cinco chagas de Jesus Cristo. Cada um desses escudos contêm cinco besantes de prata que contando duas vezes os da quina do meio, recordam os trinta dinheiros pelos quais Judas vendeu Jesus Cristo e simbolizam o poder régio de cunhar moeda.

Autores da Bandeira Republicana: Columbano, João Chagas e Abel Botelho.

------//------

Retalhos

sobre Braga:

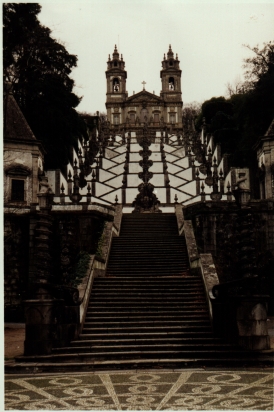

é construída com vários lanços intervalados com pátios, num

pavimento de pedras brancas que supostamente aliviam a subida. Após os

primeiros três lanços encontra-se a Capela da Prisão, onde se assiste

ao beijo de Judas e se pode beber água da fonte de Diana e a Capela das

Trevas, onde se vê Jesus de olhos vendados, ao lado da fonte de Marte.

Depois, a Capela dos Açoites, com a flagelação de Cristo e a fonte de

Mercúrio e a Capela da Coroação, onde se assiste à coroação de

Jesus Cristo com a coroa de espinhos.

é construída com vários lanços intervalados com pátios, num

pavimento de pedras brancas que supostamente aliviam a subida. Após os

primeiros três lanços encontra-se a Capela da Prisão, onde se assiste

ao beijo de Judas e se pode beber água da fonte de Diana e a Capela das

Trevas, onde se vê Jesus de olhos vendados, ao lado da fonte de Marte.

Depois, a Capela dos Açoites, com a flagelação de Cristo e a fonte de

Mercúrio e a Capela da Coroação, onde se assiste à coroação de

Jesus Cristo com a coroa de espinhos.

Camões

imortaliza Viriato nos Lusíadas, Canto VIII estrofe VI:

Camões

imortaliza Viriato nos Lusíadas, Canto VIII estrofe VI: